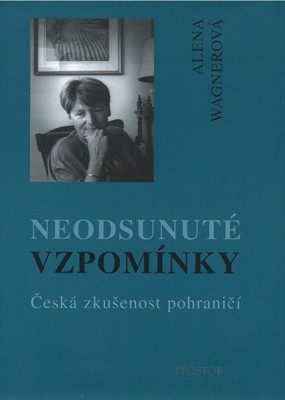

Vor 87 Jahren marschierte die deutsche Wehrmacht in das Sudetenland ein – ein Wendepunkt auch für die dort lebenden Tschechen. Für den 2001 herausgegebenen Band Neodsunuté vzpomínky: Česká zkušenost pohraničí (dt. Nicht vertriebene Erinnerungen: die tschechische Erfahrung des Grenzgebiets) sprach Journalistin und Autorin Alena Wagnerová mit Zeitzeugen über den Einmarsch der Nationalsozialisten und seine Folgen. LandesEcho veröffentlicht erstmals einen Zeitzeugenbericht aus dem Buch auf Deutsch.

Ich wurde 1929 geboren und wuchs in Deutsch Kralupp bei Komotau (Kralupy u Chomutova) auf, wo mein Vater Direktor der Schule für die tschechische Minderheit war. Ich war von klein auf zweisprachig und spreche noch heute Deutsch, mein Wortschatz stammt aus meiner Kindheit und deren Welt. Ich lernte auch zuerst auf Deutsch fluchen, denn in unserem Haus gab es mehr deutsche Kinder und wir spielten zusammen.

Kindheit in Kralupp

In Kralupp gab es lange keine nationalen Reibereien, diese begannen erst in den späten 1930er-Jahren. Meine Erinnerungen an meine Kindheit sind sehr harmonisch. Es lebten dort viele Bauern, aber auch Arbeiter. Sie arbeiteten bei Mannesmann, im Walzwerk in Komotau und anderswo. Aber ich erinnere mich vor allem an die deutschen Bauern. Es waren sehr gute und gastfreundliche Menschen. Wir Kinder brachten ihnen gerne Tabak, wenn sie nach uns riefen; und sie erinnerten sich dann an uns, wenn bei ihnen etwas Gutes gebacken wurde. Und das hat uns immer geschmeckt.

In Kralupp lebten nur sehr wenige Tschechen, vielleicht zwanzig Familien. Vier von ihnen waren Gendarmen, etwa acht oder zehn waren Eisenbahner. In der tschechischen Schule gab es auch Kinder aus Hagensdorf (Ahníkov), die von einem tschechischen Gutsbesitzer in unsere Schule kamen, der Tschechen beschäftigte, aber auch eine Reihe deutscher Arbeiter hatte. Auch der Schulwart in unserer Schule war ein Deutscher: ein deutscher Hausmeister in einer tschechischen Schule! Sein Name war Jugl. Er arbeitete aber in der Poldihütte in Komotau und seine Frau erledigte die eigentliche Arbeit als Hausmeisterin. Ihre Kinder gingen natürlich in die deutsche Schule. Mit ihnen haben wir aber am meisten gespielt.

Dieser Text erschien erstmals im Jahr 2001 im Band „Neodsunuté vzpomínky: Česká zkušenost pohraničí“ (dt. Nicht vertriebene Erinnerungen: die tschechische Erfahrung des Grenzgebiets). Darin sammelte die Journalistin und Autorin Alena Wagnerová Gespräche mit Tschechinnen und Tschechen, die während des Zweiten Weltkriegs Kinder waren. Der Band folgte auf eine bereits 1993 herausgegebene Publikation, in der vertriebene Sudetendeutsche zu Wort kamen.

Vom Miteinander zum Misstrauen

Für meinen Vater war es eine nationale Aufgabe, das tschechische Element in das Grenzland zu bringen. Die Zusammensetzung der tschechischen Bevölkerung dort war sehr typisch: die Gendarmeriebeamten und der Postmeister waren Tschechen. Der Bürgermeister war ein Deutscher. Mein Vater ging auf Aufforderung des Nordböhmischen Nationalverbandes nach Kralupp, um das Grenzgebiet mit Tschechen zu besiedeln. Er setzte sich auch dafür ein, dass im Dorf keine tschechischen politischen Parteien gegründet wurden, um die nationale Einheit nicht zu schwächen. Erst in den 1930er-Jahren kam es zu einem Schulterschluss gegen die Henlein-Bewegung. Davor waren ähnliche Tendenzen selbst auf der mutigen deutschen Seite kaum zu erkennen. Wir sind zum Beispiel immer zur Deutschen Turnerschaft gegangen, um zu trainieren, weil der tschechische Sokol keine eigene Turnhalle hatte. Einen nationalen Graben gab es nicht.

„Tschechische Sau“, das habe ich erst mit neun Jahren zum ersten Mal gehört, als ich von den Henlein-Kindern auf unserem Dorfplatz die erste Tracht Prügel meines Lebens bekam. Das war im Sommer 1938. Sie hatten dort eine Kundgebung, die zu Ende ging, aber die Ordnungshüter waren noch da. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, es gab einen schönen kleinen Platz um den Brunnen herum. Die Ordnungshüter zwinkerten sich zu und stürzten sich auf mich. Es waren junge Kerle, dumm und fanatisch. Aber meine Beziehung zu den Deutschen war damit noch nicht ruiniert.

„Tschechen raus“

Das kam erst kurz vor der Besetzung der Grenzgebiete durch Nazi-Deutschland. Es war ein Stein, der auf mein Bettchen fiel. Teilnehmer der abendlichen Demonstration der Ordner und Henleins „Tschechen raus“ warfen mit Steinen unsere Schulfenster ein. Aber das Interessante ist – ich sehe es heute noch so –, dass der Erste, der das Fenster öffnete und sich ihnen entgegenstellte, unser deutscher Hausmeister war. Sie trugen Parolen: „Arbeit und Brot!“‚ und er fing an, sie auf Deutsch anzuschreien und zu sagen, was für Dummköpfe sie seien, dass ihnen niemand etwas tue, dass sie Arbeit hätten, warum sie also diese Parolen trügen, und wenn sie kein Brot hätten, würde er es ihnen geben. Er hatte drei Brote parat und warf sie aus dem Fenster. Dann nahm es ein schlimmes Ende, weil sie in die Schule einbrachen. Mein Vater als Reserveoffizier hatte eine Dienstpistole und hätte geschossen, wenn sie die Schule eingenommen hätten. In der Zwischenzeit rannten wir hinten herum zum Bahnhof. An diesem Tag fuhren wir weg. Das war die einzige stressige Situation, an die ich mich erinnern kann, abgesehen von der Schlägerei in der Woche zuvor auf dem Stadtplatz.

Das war nach dem Sommer, ich weiß, dass wir in Südböhmen schon den St. Wenzelstag gefeiert hatten. Vater hatte damals als Offizier das Kommando über die Festungen von Karlsbad (Karlovy Vary) bis Brüx (Most). Erst im Herbst, nach der Besetzung des Sudetenlands, kehrte er nach Hause zurück. Er kam in einer furchtbaren Stimmung, denn die Soldaten wollten die Bunker nicht verlassen, sie herzten ihre Gewehre, weinten wie Kinder, sie wollten bleiben und kämpfen. Die gleichen Leute, die damals in Kralupp demonstriert hatten, hatten jetzt Gewehre und beschossen die Bunker. Es herrschte also eine Art lokaler Krieg. Aber er wurde provoziert, denn ich kannte viele Deutsche, vor allem Sozialdemokraten, die bis zum letzten Moment mit uns befreundet waren. Nach der Okkupation sollten ihnen die Henleins Haare schneiden, sie mussten die Straßen fegen und so weiter.

Warum ich Pazifist wurde

Nach sechs Jahren kehrten wir zurück – nicht nach Kralupp, sondern ins benachbarte Sporitz (Spořice) bei Komotau, weil mein Vater in der Schule Platz für einen älteren Kollegen schaffen wollte. Außerdem war es näher an Komotau, wo ein Gymnasium und die Gewerbeschule war. Wir fuhren jedoch öfter nach Kralupp und boten allen Deutschen, mit denen wir befreundet waren und die keine „Henleins“ waren, an zu bleiben – mit dem Versprechen, alles für sie zu unterschreiben, zu bestätigen und sie zu unterstützen. Aber nur wenige sind geblieben, sicher weil sie Angst vor den Revolutionsgarden hatten, die sie sehr hart behandelt haben. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass es kein Leben mit Samthandschuhen sein würde, also gingen sie in Solidarität mit den anderen Deutschen. Die meisten von ihnen sprachen zwar Tschechisch, aber nur gebrochen. Wir konnten natürlich besser Deutsch, weil wir es in einer überwiegend deutschen Umgebung brauchten. Was die Gewalt anbelangt, so habe ich sie selbst nur während der Vertreibung gesehen, aber ich habe gehört, dass hier und da jemand zusammengeschlagen oder ausgeraubt wurde.

Die meisten von ihnen waren junge Burschen, oft aus Mischehen, die noch Hosen aus der Hitlerjugend trugen, aber mit der Armbinde der Revolutionsgarde am Ärmel. Sie haben wahllos gehandelt. Sie sagten zum Beispiel: „Nimm deinen Ohrring ab!“ Wenn es nicht schnell genug ging, rissen sie ihn dir einfach aus dem Ohr. Wir nannten sie Plünderungsgarden, weil sie hauptsächlich plünderten und sich selbst bereicherten. Sie nahmen Möbel und alles, was von den Deutschen übrig war, mit nach Hause. Sie waren nicht einmal bei den tschechischen Alteingesessenen beliebt. Es waren meist Linke, später organisierte Kommunisten, und sie kamen als Goldgräber. Die Konfrontation mit der Gewalt hat mir klar gemacht, dass ich so etwas nie zulassen darf. Das hat meinen Pazifismus gestärkt. Die pazifistische Erziehung meines Vaters ist später in meiner Familie auf fruchtbaren Boden gefallen.

Künstliche Entfremdung

Was die allmähliche Auflösung von Kinderfreundschaften betrifft, so habe ich sie selbst beobachtet und erlebt, allerdings erst 1938. Die Entfremdung der deutschen Freunde wurde von den „Henleins“ künstlich herbeigeführt. Wenn die deutschen Kinder mit uns spielten, schrien sie sie an, riefen sie nach Hause und gaben ihnen auch ab und zu eine Ohrfeige, damit sie nicht mit uns sprachen. Ich habe das in mehreren Familien beobachtet, wohin wir danach nicht mehr gegangen sind. Aber 1937 besuchten wir uns noch ganz normal und gingen gemeinsam zum Spielen. Wir haben uns auf Deutsch unterhalten, wir haben auf Deutsch geflucht. Sie wiederum waren neugierig, wie man sich auf Tschechisch ausdrückt, aber ein Tscheche lernt immer schneller Deutsch als umgekehrt. Das Sudetendeutsch verfolgte mich noch jahrelang, nachdem ich Deutsch gelernt hatte: Ich stritt mich ständig mit den Lehrern. Ich kannte die sudetendeutsche Aussprache, aber nicht das Schriftdeutsch, deshalb bekam ich in Deutsch keine Eins, sondern nur eine Zwei. Die Lehrerin sagte zum Beispiel richtig „das Pferd“, und ich bin sofort aufgesprungen und habe gesagt, dass das Pferd nicht Pferd, sondern „Pfér“ heißt, weil ich es zwar nicht aufgeschrieben gesehen habe, aber aussprechen konnte. Und wie ich fluchen konnte: „Du Blöterich“, „du Scheißknecht“, „leck mich am Arsch“ und all diese Ausdrücke. Ich erinnere mich noch daran, dass mehrere deutsche Kinder in eine tschechische Schule gingen und Tschechisch lernten. Es endete erst 1938, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Zu dieser Zeit begannen wir gerade, uns unwillkommen zu fühlen. Es kam alles auf einmal.

Wie es begann

Es begann mit dem Bemalen von Fenstern, dem Abreißen von Porträts von Staatsmännern oder Fahnen und endete mit dieser Demonstration. Was waren es für Leute, die Henlein folgten? Ich erinnere mich, dass ein hoher lokaler Funktionär der Henlein-Partei ein Gärtner und ein Gemüsehändler war. Ansonsten pendelten die Henlein-Mitglieder eher nach Kaaden (Kadaň) oder Komotau, kurz gesagt, von außerhalb. Das waren Funktionäre, die die Einwohner in den einzelnen Dörfern „bearbeiteten“ und sie berieten, was zu tun war. Die kleinen Kämpfer, die unsere Fenster einschlugen, waren Einheimische. Meine Mutter und ich konnten fliehen, und dann erzählte uns mein Vater, dass etwa zehn Minuten, nachdem wir gegangen waren, die Gendarmen kamen. Es gab einen Gendarmerieposten auf dem Platz, aber sie hatten Angst, herauszukommen, weil sie nur zu dritt waren und es etwa drei- bis fünfhundert Demonstranten gab. Sie baten Komotau um Verstärkung, und so kamen die Gendarmen in Bussen mit Gewehren und lösten die Demonstration auf.

Dann suchten die Deutschen während des Protektorats nach meinem Vater, aber wir lebten in einem so versteckten Dorf, dass sie ihn nicht gleich fanden. Er leitete die Verteidigung gegen den Angriff des Dritten Reiches im Grenzgebiet und setzte sogar Deutsche ein, um Schützengräben auszuheben. Deswegen wollten sie ihn verhaften. Dann geschah es, dass er suspendiert und in ein Arbeitslager geschickt wurde, als sie wahrscheinlich herausfanden, wo er war. Das Lager war in Böhmen, aber es war kein Konzentrationslager. Aber weil Vater Magengeschwüre hatte, schrieb der Arzt, dass er arbeitsunfähig war, also kam er sechs Monate später zurück und begann wieder zu unterrichten.

Verlorene Freundschaft

Nach dem Krieg trafen wir mehrere deutsche Familien, mit denen wir einst bekannt gewesen waren, und wir luden sie zum Besuch bei uns ein. Ich war bereits sechzehn Jahre alt. Wir unterhielten uns, schwelgten in Erinnerungen, aber nach den paar Jahren der Trennung war es nicht mehr Dasselbe. Wir hatten eine gemeinsame Vergangenheit, aber weder eine Gegenwart noch eine Zukunft.

Die sechs Jahre der Familienfehden, vor allem in deutschen Familien, kamen zwischen uns. Ein kleines Mädchen, mit dem ich befreundet war, hatte zwei Brüder, die an der Front geblieben waren. Und einer der Söhne des Hausmeisters blieb auch an der Front, der andere kam zurück. Wir, die Tschechen, hatten die Unterdrückung durch das Protektorat erlebt. Die Freundschaft, die früher zwischen uns bestand, war geschwächt und lebte nur noch in der Erinnerung. Die Politik trennte uns. Wir gingen, um uns von ihnen zu verabschieden, bevor sie abreisten, aber das Verhältnis war eisig. Vor allem von ihrer Seite, denn 1945 waren die Betroffenen sie, nicht wir.

Geteilte Geschichte

Die Revolutionsgarden blieben ein ganzes Jahr lang in den Orten. Sie waren bereits eingezogen, die meisten von ihnen kamen aus Prag. Sie nahmen Häuser oder sogar Bauernhöfe, und dann kam das Landdekret. Es waren vor allem Leute aus den unteren sozialen Schichten, sowohl Industriearbeiter als auch ehemalige Landarbeiter, die im Grenzgebiet ein Gehöft und Land erwerben wollten.

Und die Jungen aus den Mischehen? Bei Kriegsbeginn waren viele von ihnen noch in die Hitlerjugend eingetreten. Dann gewannen die Tschechen den Krieg, also wechselten diese Jugendlichen die Seiten und schlossen sich ihnen an der Spitze an. Und dort sind die meisten geblieben. Bis heute. Obwohl ihr Tschechisch schlecht war, konnten viele dieser Männer der Revolutionsgarde beitreten, weil sie die Situation kannten und wussten, wer bei Hitler war, wer welche Position hatte und so weiter.

Einer von ihnen hieß Werner, er hatte eine tschechische Mutter. Es gab viele gemischte Ehen. Das war auch der Grund, warum Tschechen und Deutsche befreundet waren. Ich glaube nicht, dass die Vertreibung die einzige Lösung war. Mein Vater war überzeugt, dass alle, die nicht „Heim ins Reich“ riefen, gerettet werden mussten. Das ist aber nicht gelungen. Mit einigen, die im Krieg gefallen sind, war ich in der Kindheit befreundet. Mein bester Freund hieß Karl, er war zwei Jahre älter als ich. Er war der erste Mensch, nach dem ich nach dem Krieg fragte. Er war erst sechzehn oder siebzehn Jahre alt, als er an der Ostfront fiel. Aber auch mit den Erwachsenen haben wir uns gut verstanden. Unser Nachbar Perpalk, ein Bauer, warf uns zum Beispiel sein bestes Obst über den Gartenzaun, und mein Vater gab ihm wiederrum sein bestes. Sie lieferten sich ein Wettrennen beim Veredeln von Bäumen. Er rief mir immer zu: „Bring mir Tobok. Ein Packel Tobok!“ Ich sehe und höre es wie heute.

Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 7/2025

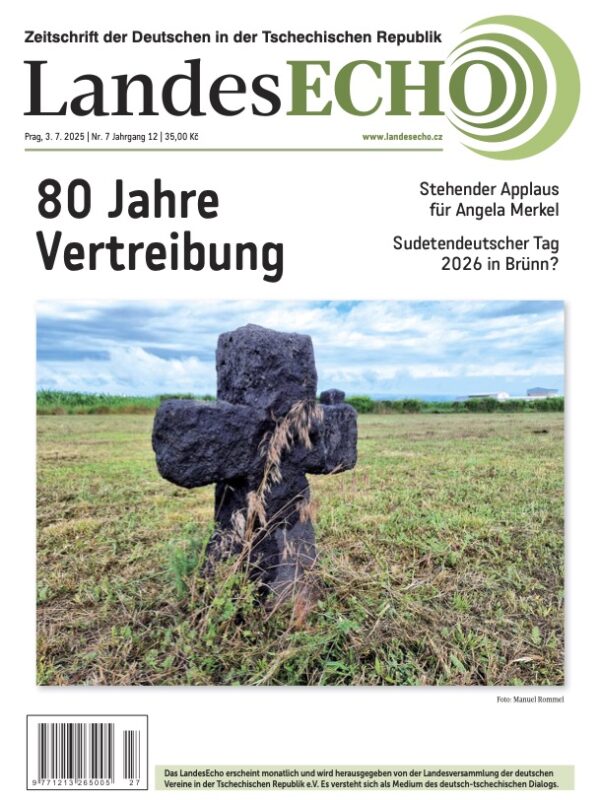

Das neue LandesEcho 7/2025 ist da!

Die Juli-Ausgabe ist in diesem Jahr eine ganz besondere: Sie enthält 12 Extraseiten, die sich der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei vor 80 Jahren sowie den Projekten und Stimmen in Tschechien widmen, welche die Geschichte der Vertreibung als Teil eines gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses begreifen und lebendig halten. Außerdem widmen wir uns in dieser…

Mehr…das könnte sie auch interessieren

57. Jahrestag: Tschechien gedenkt der Niederschlagung des Prager Frühlings

Heute vor 57 Jahren fand der Prager Frühling durch den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes ein gewaltsames Ende. In Prag und weiteren Städten des Landes erinnerte man heute an die Opfer der Invasion vom August 1968.

Mehr…Tschechien feiert den 35. Jahrestag der Samtenen Revolution

Eine Reihe von Veranstaltungen erinnert am Sonntag an den 35. Jahrestag der Samtenen Revolution. Das diesjährige Motto lautet „Die Freiheit bringt uns alle zusammen“.

Mehr…