Im vergangenen Monat begaben sich die Mitglieder des Deutschen Kulturvereins Region Brünn auf eine Studienreise zum Schloss Zdislawitz und auf die dortigen Spuren der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach.

Wer durch das Gartentor des Schlosses Zdislawitz (Zdislavice) spähte, sah viele Jahre lang einen traurigen, verwahrlosten Garten und ein graues, trauriges Haus. Bis das Leben in das einst lustige, sonnengelbe Sommerschloss zurückkehrte. Auch nach der Renovierung durch den neuen Hausbesitzer atmen die Wände das Leben der großen österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach, die 1830 hier geboren wurde.

Ein Retter in der Not

Fast jeden Sommer verbrachte sie hier, kannte jeden Dorfeinwohner, ging zu Fuß jeden Sonntag in die benachbarte Kirche in Hoschtitz (Hoštice), schrieb hier von klein auf Gedichte, Erzählungen, Romane und schickte von hier ihre Aphorismen in die Welt. Schon für die Nazideutschen war ihre Literatur zu menschenfreundlich, für die Kommunisten noch dazu zu Deutsch. Das Schloss wurde in den 1930er-Jahren von den Dubskys verkauft, nach 1948 dem Staat verfallen, als Heim für geisteskranke Frauen dienend, nach der Samtenen Revolution von dem ehemaligen Besitzer restituiert, der aber im weiten Ausland lebte. Wie soll ein Haus, dessen Entstehung gewiss in die Barockzeit reicht, ohne Bewohner standhalten? Vor vielen Jahren hatte der Großvater von Marie Ebner-Eschenbach, Herr von Vockel aus Sachsen, hier erfolgreich Schafe gezüchtet, hierher heiratete Graf Franz Dubsky. Jede Generation hat am Schloss etwas zugebaut, etwas verbessert, den Dorfbewohnern Arbeit auf den Feldern und in den Wäldern gegeben, Ausbildung und das Lebensniveau erhöht. Und dann ist alles leer, Dachrinnen verschwunden, die Dachuhr samt dem Zifferblatt plötzlich weg, im Garten zwischen der Blutbuche und Platanen spazieren Schafe, im Umkleideraum des Swimmingpools nisten Hühner und Gänse. Im Dach ein großes Loch, das Deckenfresko im großen Salon fällt auf den Boden. Aber im Jahre 2016 beginnt ein Wunder. Jemand hat es gekauft. Jemand beginnt mit den Rettungsarbeiten. Jemand der auch weiß, wie es früher aussah, jemand der weiß, wer Marie von Ebner-Eschenbach war. Jemand, der sich um die Historie genauso intensiv interessiert wie für die Zukunft. Er baut, renoviert, verbringt hier mit seiner Lebensgenossin jede freie und auch nicht freie Minute: Wir haben den 26.06. im Jahr 2025 und Hausherr Josef Gschwandtner hat die Mitglieder des Deutschen Kulturvereins Region Brünn in das Schloss und dessen Garten eingeladen. Mit Freude und sogar Liebe begleitet er uns durch das Schloss.

Auf Marie von Ebner-Eschenbachs Spuren

Im großen Salon bewundern wir vor allem das Fresko, das noch vor einem Jahr zerbröckelnd unter den Füßen lag. Bevor es weitergeht, erfahren wir hier mehr über die Ortsgeschichte und die Rekonstruktion. Dann durften wir uns alle neu eingerichteten Räume anschauen. Es bezaubern uns die feinen Farben an den Wänden, sogar hier im Treppenhaus. In Erinnerung kommt mir, wie die bereits angesehene Autorin in ihrem Tagebuch die Vorbereitungen auf ihren Sommeraufenthalt hier im Schloss detailliert schildert. Sie schreibt, dass ihre Räume neu ausgemalt wurden, ja sogar die Türen bekamen neuen Anstrich, alles so fein und mit Liebe gemacht. Ihre Lieblingsbilder hat man in ihr Zimmer gehängt. Niemand kann bestreiten, dass sich – beispielsweise – „Das Gemeindekind“, das berühmteste ihrer Bücher, nicht in Zdislawitz abspielt: das Schloss neben dem Dorf, wo die strenge alte Gräfin lebt und die Geschwister trennt, der Weg, der ein bisschen steil hinabführt, wo die Pferde damals erschraken, das kleine Häuschen. Alles hier ist sie und ihre Literatur.

Wenn Bäume sprechen könnten

Die Rotbuche im Garten des Schloss Zdislawitz weiß es natürlich besser. Unter ihren Ästen saß die Schriftstellerin und hörte dem Nachtigallgesang zu, schrieb jeden Tag Briefe an ihre Verwandten und Freunde, an die Dichterin Betty Paoli, Ida Fleischl-Marxow, ihre jüdische Freundin und Mäzenin, an den jüdischen Philosophen Hieronymus Lorm, Freundin und Dichterin Josephine Knorr, oder vielleicht an den ganz jungen Arthur Schnitzler. Viele Briefe gingen nach Berlin oder nach München, wo die Autorin ihre Verleger gefunden hatte und wo man auch ihre Texte in verschiedenen, sehr schön gefassten Formen als gesammelte Werke herausgab. Nie war sie völlig zufrieden. „Meine Kinder“ nannte sie ihre Bücher und gerade Ida Fleischl war ihre Korrekturdame. Sie war die Einzige, deren Worte, wenn es um Veränderungen im Text ging, eine Wirkung hatten. Die anderen Stimmen nahm die Schriftstellerin, die es gewöhnt war, dass die Kritiker vor allem ihr Wesen als Frau – und noch dazu Adelige – störte, nicht ernst. Sie musste viele böse Worte über ihre eigene Person hören und lesen, anfangs sogar vom eigenen Ehemann. Eine Frau als Künstlerin war eigentlich eine Zumutung. Ihre Psychologie aber gewann, niemand konnte ihr den Mut nehmen, und so ließ sich dann auch ihr Mann Moriz überzeugen, der zu ihrer Stütze wurde. Sie schrieb ihm jeden Tag, als er auf Reisen war.

Ebner-Eschenbachs letzte Ruhestätte

Wenn Moriz von Ebner-Eschenbach zu Hause war, organisierte er hier im Schloss viele Umbauten. Neben seinen musikalischen Kompositionen, die alle den schönen Nichten gewidmet und zum Tanz bestimmt waren (was man sich im großen Salon gut vorstellen kann), dachte er intensiv an das Wohlwollen der jüngeren Generation und begann mit dem Bau eines Swimmingpools, der sich im hinteren Teil des Parks finden lässt. Er dachte aber auch an die ältere Generation und sogar an die Verstorbenen. Im Teil des Gartens, der schon hinter dem Weg (heute Straße) liegt, befindet sich auch die Familiengruft. Schon früher war sie da, aber kleiner. Moriz von Ebner-Eschenbach ließ sie nach eigenen Plänen umbauen. Es entstand ein ziemlich großes Gebäude, unten liegen die Vorfahren, also die Eltern von Marie von Ebner-Eschenbach und ihre beiden Schwiegermütter, oben ist sie, ihr Mann, ihre Brüder mit den Ehefrauen und Kindern bestattet. In der Mitte der Gruft befindet sich auch eine Kapelle.

Eine Dichterin von hoher Relevanz

Als Marie von Ebner-Eschenbach noch Baronin Marie Dubsky hieß und in der Obhut ihrer Großmutter in dem Zdislawitzer Schloss aufwuchs, wurde ihr von der Großmutter Vockel das Schreiben von Gedichten und klugen Sätzen verboten. Die kleine Dichterin konnte es aber nicht lassen und schrieb heimlich verschiedene Gedanken auf kleine Zettelchen, ging dann zum Gartenzaun und ließ ihre Sätze mit dem Wind in die schöne umliegende Natur flattern. Und dachte dabei daran, wer sie finde, wem würden ihre Sätze Freude machen. Ihre Aphorismen wurden schon während ihres Lebens ins Englische übersetzt und erschienen in Philadelphia. Ihre Novellen, Erzählungen, Gedichte, Parabeln, Aphorismen und Theaterstücke sind fast vergessen. Das ist aber ein großer Irrtum, nicht altmodisch, nicht fremd, nicht gemütlich romantisch ist ihre Literatur, das stellt jeder fest, der sie liest. Immer wieder spricht sie uns an mit ihrer Menschenliebe, Weisheit, Kritik der bösen Eigenschaften und vor allem innerer Schönheit.

Ermöglicht wurde die Studienreise des Deutschen Kulturvereins Brünn dank Josef Gschwandtner, dem Retter des Zdislawitzer Schlosses und seiner Lebensgefährtin Ivana Špačková.

Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 8/2025

Das neue LandesEcho 8/25 ist da!

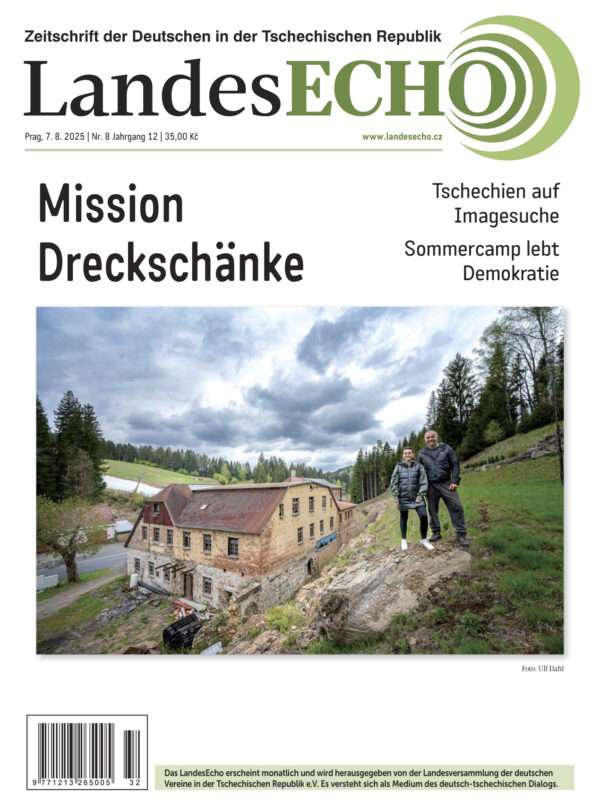

In der August-Ausgabe sprechen wir über die mögliche Wiedereröffnung der Dreckschänke im böhmischen Erzgebirge, widmen uns der Frage, was Tschechien eigentlich ausmacht, und stellen das diesjährige Programm des tschechischen Orgelfestivals vor. Darüber hinaus finden Sie im neuen LandesEcho wieder viele weitere spannende Themen aus Tschechien sowie aus dem Leben der deutschen Minderheit.

Mehr…