Miriam Kolářová ist seit Kurzem Mitglied im Deutschen Kulturverein Region Brünn. Mit dem LandesEcho sprach sie über Ihren Werdegang und über ihre Arbeit als Kunsthistorikerin.

LE: Woher kommt Ihre Familie?

Ich bin in eine folkloreliebende Familie in Südmähren hineingeboren worden. Auch nach vielen Jahren spüre ich noch immer, dass ich aus Volksliedern, Sauerkraut, eingelegten Gurken und mährischem Wein gewoben bin. Meine Großeltern sammelten Volkslieder in Südmähren und in der Ostslowakei, haben mehrere Liederbücher herausgegeben und leiteten eine Folkloregruppe. Mein Großvater, Jaroslav Smutný, hat dabei einige eigene Lieder in die Sammlungen „hineingeschmuggelt“ – viele davon wurden vom Volksmund übernommen, und zum Teil

der Folklore. Nur wenige Eingeweihten wissen heute über seine Autorschaft. Ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mich von klein auf an die Kultur heranführte und mich zum Humanismus und zur Kunst brachte.

LE: Ihre Herkunft war jedoch komplizierter…

In Mährisch-Schlesien wurde meine Herkunft oft als ungewöhnlich empfunden – mein Vater ist Syrer, darauf war in den 1980er, aber auch in den 90er Jahren kaum jemand vorbereitet. Mit zwei Jahren nahm mich meine Mutter mit nach Damaskus. Ein Jahr später floh sie mit mir zurück. Mein Vater hätte uns damals an der Grenze aufhalten können – aber er hat es nicht getan. Meine Kindheit war alles andere als harmonisch. In der Grundschule wurde ich wegen meiner dunkleren Hautfarbe gemobbt. Ein großes Vorbild für mich war meine Tante, Alena Žákovská – eine weitgereiste Wissenschaftlerin, zugleich aber auch Leistungssportlerin – eine ungewöhnliche Kombination, die mich zutiefst inspirierte.

LE: War es also Ihre Tante, die Ihre Leidenschaft für das Reisen – und vielleicht auch für

die Wissenschaft – geprägt hat?

Ja, das kann man so wohl sagen. Ganz ehrlich: Ich bin keine Sportlerin – auch wenn ich gern laufe –, aber wie meine Tante reise ich leidenschaftlich gern. Im Unterschied zu ihr meide ich allerdings Orte, an denen mich Kannibalen verspeisen oder Aufständische mit Kalaschnikows erschießen könnten.

LE: Wie sind Sie zur Kunstgeschichte gekommen? Was hat Sie so fasziniert, dass es zu Ihrer Lebensberufung wurde, wenn wir es so nennen dürfen?

Ich habe zuerst das Erzbischöfliche Gymnasium in Kremsier [tsch.: Kroměříž, Anm. d. Red.] besucht – ein Ort, an dem ich große Offenheit und Freundschaften fürs Leben erfahren durfte. In diesem Umfeld spielte meine Herkunft keine Rolle. Obwohl ich ursprünglich Physik studieren wollte, entschied ich mich schließlich für die Geschichte der christlichen Kunst an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karls – Universität in Prag. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Dort entdeckte ich auch den gregorianischen Choral, der mich seither begleitet. Bis heute fahre ich mit einigen Freunden jedes Jahr in der Karwoche nach Raudnitz an der Elbe [tsch.: Roudnice nad Labem, Anm. d. Red.], wo wir im alten ehemaligen Augustiner Chorherrenstift täglich um fünf Uhr morgens aufstehen, um mehrere Stunden lang zu singen. Die Klosterkirche wird demnächst umfassend renoviert, und wir suchen derzeit nach einem neuen Ort – idealerweise eine Kirche mit Pfarrhaus –, der uns über die nächsten vier Osterzeiten hinweg aufnehmen könnte. Während meiner Studienzeit in Prag engagierte ich mich gemeinsam mit einigen Studienfreunden für den Erhalt der historisch bedeutsamen Michaelskirche in der Altstadt – leider ohne durchschlagenden Erfolg. Zugleich vertiefte ich mich zunehmend in die mittelalterliche Ikonographie, was schließlich zu einem Stipendium der Herbert-Quandt-Stiftung und einem weiterführenden Geschichtsstudium an der Universität Konstanz führte.

LE: Was hat Ihnen Ihr Aufenthalt in Konstanz gebracht?

In Konstanz konnte ich meine Zeit in einer Bibliothek mit durchgehender Öff nungszeit verbringen. Ich konnte in einer wunderschönen Villa der Katholischen Hochschulgemeinde, der KHG Konstanz wohnen und dort oft mit dem Universitätskaplan Helmut Miltner – bei Spätzle mit Sauerkraut nach dem Rezept seiner Mutter aus Heidelberg – über wichtige Themen reden. In Konstanz entdeckte ich das Bildmotiv der Christus-Johannes-Gruppe im Kontext der weiblichen Mystik des Klosters St. Katharinental bei Diessenhofen – ein Schwerpunkt, der später im Zentrum meiner Dissertation stand. Durch diesen fast idyllischen Aufenthalt habe ich die deutsche Sprache und das deutsche Umfeld tief ins Herz geschlossen. Ich fühle mich am Bodensee wie zu Hause. Hier habe ich auch den Grundsatz verinnerlicht: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Es regnet dort nämlich ziemlich oft! Mich zieht der endlose Nebel über dem See an, der im Sommer von einer mediterranen Atmosphäre abgelöst wird.

LE: Warum hat Sie die Kunst in der Bodenseeregion so fasziniert?

Es überrascht mich nicht, dass von hier entscheidende Impulse für die deutsche mittelalterliche Kunst ausgingen. Die Benediktinerinsel Reichenau entwickelte sich zu einem geistigen und künstlerischen Zentrum ottonischer Buchmalerei. Die Bodenseeregion war im Mittelalter auch ein Raum weiblicher Mystik, die in der bildenden Kunst ihren eigenständigen Ausdruck fand. Hier wirkten mehrere selbstorganisierte Frauengemeinschaften beginischer Prägung, die oft als Pflegerinnen anerkannt waren, ohne zunächst einer festen kirchlichen Gerichtsbarkeit zu unterstehen. Sie lebten sehr frei und unabhängig. Konstanz ist einer der drei Orte, an denen sich die tschechische Geschichte mit der Weltgeschichte gekreuzt hat. Deshalb wirkt dort ein deutschtschechischer Kulturverein, dessen Veranstaltungen im Palmenhaus ich gerne und regelmäßig besuchte und wo sich meine enge Freundin, die Historikerin Anna Kernbach, sehr aktiv engagiert. Im Zentrum der Stadt Konstanz befindet sich das Haus von Jan Hus. Das dazugehörige Museum wird von der Prager Hus-Gesellschaft betreut, die dem Zentrum für mediävistische Studien der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik angegliedert ist. Am 6. Juli versammelt sich jedes Jahr eine tschechisch – deutsche Gemeinschaft am Husstein, um des Reformators zu gedenken und seine Worte ins Heute zu tragen.

LE: Sie waren dann jedoch später in Brünn durch Ihre öffentlichen Ämter und Aktivitäten wohl bekannt. Was hat Sie dazu geführt und welche Projekte haben Sie umgesetzt?

Später wurde ich stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Brno-Nord und war unter anderem für die stark verfallene Arnold-Villa zuständig – die Nachbarin der berühmten Villa Tugendhat. Das brachte mich auch zur Zusammenarbeit mit dem Festival Meeting Brno, für das ich damals das Konzept eines „Zentrums des Dialogs“ entwickelt hatte. Es sollte ein Ort entstehen, an dem sich tschechische, jüdische und deutsche Kultur begegnen und austauschen können. Dank norwegischer Fonds konnte die Villa gerettet werden, und dieses Konzept wird heute durch Meeting Brno wirklich mit Leben erfüllt. Das ist eines der Projekte, die mir besonders am Herzen

liegen und auf das ich stolz bin.

LE: Sie haben sich stark für das Sichtbarmachen weiblicher Erinnerung im öffentlichen

Raum engagiert.

Mit dem Festival Meeting Brno habe ich auch am Projekt „Auch eine Glühbirne verdient ein Denkmal“ mitgewirkt, das sich zum Ziel gesetzt hat, im öffentlichen Raum Brünns Denkmäler bedeutenden Brünner Frauen zu widmen. Ich war Botschafterin für Maria Restituta Kafka, deren Kirche in Brünn-Lesná steht – erbaut auch dank großzügiger Spenden sowohl tschechischer als auch deutscher Förderer. Gemeinsam mit Meeting Brno habe ich eine Wallfahrt zu den österreichischen Hartmann-Schwestern organisiert, die ihr geistiges Erbe pflegen.

LE: Wie sind Sie ins Museum des Altbrünner Stifts gekommen und was konnten Sie dort

umsetzen?

Anlässlich des 200. Geburtstags von Gregor Johann Mendel war ich als Direktorin des Museums des Altbrünner Stifts tätig. Es gelang uns, für eine begrenzte Zeit ein Gemälde von Rubens – den heiligen Augustinus – nach Brünn zu holen und in drei Etappen eine neue Dauerausstellung aufzubauen, die vor allem den flämischen Meistern gewidmet ist. Später habe ich das Museum verlassen, da die Augustiner es in die Verwaltung der Masaryk-Universität übergeben haben. Dadurch gewann ich die nötige Zeit, um meine Dissertation zu Ende zu schreiben – ich habe sie im März dieses Jahres eingereicht.

LE: Wie hat sich Ihre berufliche Ausrichtung nach der Dissertation verändert?

Meine Dissertation habe ich größtenteils in der Bibliothek in München geschrieben. Während meines dortigen Aufenthalts wurde mir noch klarer, dass mein Platz in der bildenden Kunst liegt – und dass ich keine andere berufliche Richtung einschlagen möchte. Auch wenn es nicht einfach ist, solche Träume zu verwirklichen, bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gab, die mich in meinem Bestreben stark unterstützt haben. Dank ihrer Ermutigung habe ich meinen Weg nie aufgegeben. Ich freue mich sehr, ab September als Kuratorin für die Altbestände des Erzbischöflichen Museums in Olmütz [tsch.: Olomouc, Anm. d. Red.], tätig zu sein. Dort möchte ich mich vor allem Ausstellungsprojekten widmen, die auf einfühlsame Weise Geschichte und zeitgenössische Kunst miteinander verbinden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist meine neue Mitgliedschaft in der Bernard-Bolzano-Gesellschaft, über die ich mich ganz besonders freue. Es ist mir eine große Ehre, Teil einer Initiative zu sein, die den tschechisch-deutschen Dialog aktiv mitgestaltet.

LE: Wie kamen Sie zum Deutschen Kulturverein Region Brünn?

Die Zusammenarbeit mit dem Festival Meeting Brno sowie meine tiefe Affinität zu deutschsprachigen Themen, die ich während meines Studienaufenthaltes in Konstanz entdeckt habe, führten mich ganz natürlich zum Deutschen Kulturverein Region Brünn. Der Schmerz, den die Vertreibung unserer deutschen Nachbarn nach dem Zweiten Weltkrieg hinterlassen hat, berührt mich zutiefst. Ich sehe es als meine Aufgabe, diese historischen Erfahrungen auch in meine kuratorischen Projekte einzubringen. Ich bin überzeugt, dass wirkliche Verständigung nur über einen inneren Prozess der Versöhnung möglich ist.

Das Gespräch führte MOJMÍR JEŘÁBEK

Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 9/2025

Das neue LandesEcho 9/25 ist da!

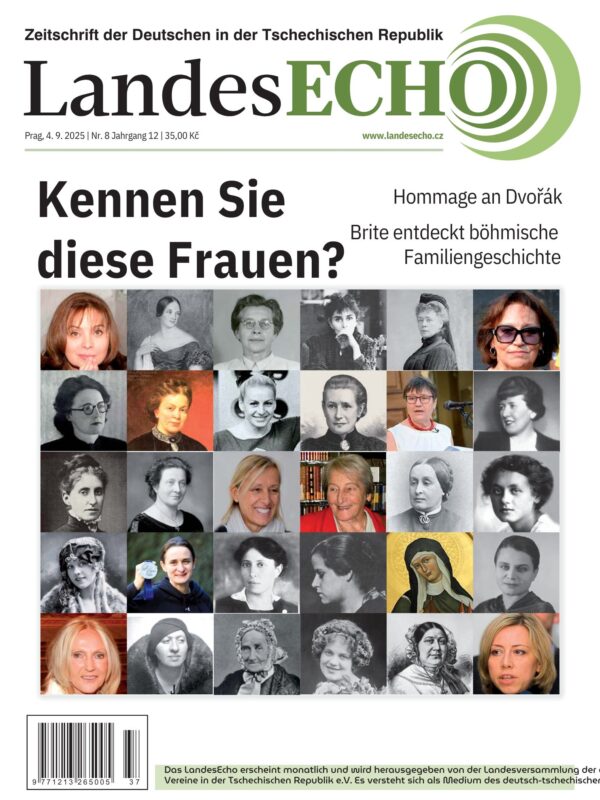

In der September-Ausgabe widmen wir uns vor allem den Frauen Tschechiens und der „anderen Hälfte der Geschichte“. Zudem beantworten wir die Frage, warum ein rätselhafter Umschlag des ersten Präsidenten der Tschechoslowakei gerade ganz Tschechien in Atem hält, und berichten von den diesjährigen Deutsch-Tschechischen Begegnungstagen in Pilsen. Darüber hinaus finden Sie im neuen LandesEcho wieder viele…

Mehr…