Es war einmal ein armer Bauer, der es wagte, einen Wassermann zu bestehlen. Beim Kirchgang bekommt er die Quittung. Dabei hätte er nur auf den Wassermann hören müssen.

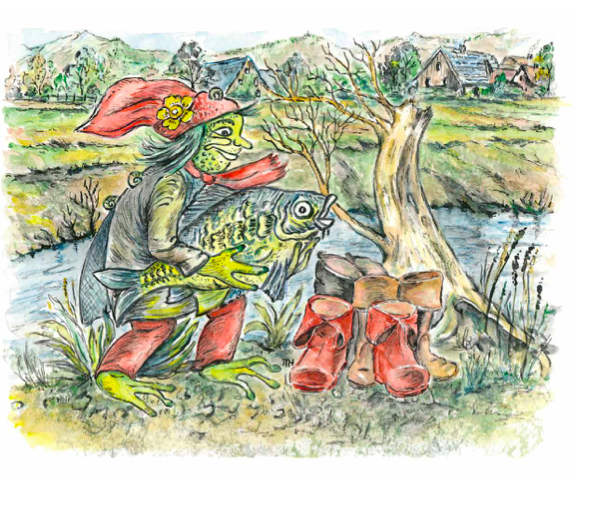

Die Wildbäche im Isergebirge waren seit jeher von Wassermännern bevölkert. Ein durchtriebener Wassermann ließ sich am Pintscheibach in Labau (Huť), einem Dorf oberhalb von Eisenbrod (Železný Brod), nieder. Das unscheinbare, schmächtige Männchen in roter Hose und mit roter Mütze lauerte auf allen Wegen, die zum Wasser führten, und brachte die Menschen mit seinen Scherzen zur Verzweiflung. Wer das Wasser dort überqueren wollte, der wusste nie, was ihn da erwartete. Das Rad seiner Schubkarre blieb jäh im Bach stecken, wie angewurzelt. Ziehen mit voller Kraft, schieben, stoßen — alles umsonst, das Rad bewegte sich um keinen Millimeter. Erst wenn der Unglückliche völlig erschöpft war, drehte sich das Rad weiter, als ob nichts gewesen wäre. Mitten im Bach konnten die Leute plötzlich nicht weiter waten, ihre Beine waren wie versteinert. Was sie auch versuchten, sie kamen einfach nicht weg vom Fleck. Erst als sich der Wassermann genügend amüsiert hatte, ließ er die armen Teufel frei. Nur das spöttische Gelächter im hohen Gras am Bachufer hat den Wassermann jedes Mal verraten.

Oh, was für schöne neue Stiefel!

Eines Tages pflügte ein Bergbauer sein karges Feld am Ufer des Pintscheibaches. Er war barfuß. Schuhe konnte er sich keine leisten, dafür reichte die Ernte seines Fleckchens Boden nie aus. Kaum zog er die erste Furche, bemerkte er am Bachufer einen kleinen Stand mit schönen neuen Stiefeln. Genau solche boten die Schuster auf dem Markt feil, genau von solchen hatte er schon ewig geträumt. Die glänzenden Stiefel lachten ihn an, er konnte nicht widerstehen. Er sah sich um, weit und breit war keine Seele zu sehen. Als er sich vergewisserte, dass er wirklich alleine war, lief er hin, nahm sich ein Stiefelpaar und schlüpfte schnell rein. Sie passten wie angegossen. Fröhlich pflügte er weiter, doch sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe. Verstohlen sah er sich noch einige Male um. Und da erblickte er den Wassermann in roter Hose, der vom Bach angelaufen kam und rief: „Gib mir meine Stiefel zurück!“ Aber der Bergbauer machte dazu keinerlei Anstalten. „Was für Stiefel, wovon redest du? Und was hast du auf meinem Feld zu suchen!? Schau, dass du wegkommst!“, schnauzte er den Wassermann an. „Verfluchtes Menschenpack, diebisches!“, lamentierte der Wassermann. Er trieb gerne boshafte Späße, aber richtig bösartig war er nie, und mit den Armen hatte er Mitleid. „Nun gut, behalte die Stiefel, aber denke daran: trage sie niemals in der Kirche!“ Dann winkte er ab und lief zurück zum Bach. Mit einem Plumps war er weg und mit ihm auch der Stand samt Stiefeln.

Die Strafe folgt auf dem Fuße

Der Bergbauer freute sich darüber, wie er den Wassermann reingelegt hatte. Seither trug er die Stiefel tagein tagaus. Die Zeit verging, die Stiefel leisteten ihm gute Dienste und nutzten sich kein bisschen ab. Er hatte schon fast vergessen, wie er zu den Stiefeln gekommen war. Des Wassermanns Warnung vergaß er ebenso. Einmal, zu Weihnachten, wollte der Bauer seinen Nachbarn zur Mitternachtsmette begleiten. Es war eine wunderschöne Mondnacht, die Landschaft schlief unter einer dicken Schneedecke, aber es war bitterkalt. Der Bauer überlegte nicht lange. Er zog die Stiefel an und machte sich mit dem Nachbarn auf den Weg. Als sie aber nach der Messe aus der Kirche traten, fror es plötzlich den Bauern jämmerlich an den Füßen. Er sah hin und staunte. Er stand da barfuß im Schnee. So konnte er nicht heimgehen, also blieb er in Nabsel (Bzí) bis zum Morgen. Und erst dann ging ihm ein Licht auf: Er hatte die ganzen Jahre Wassermanns Zauberstiefel getragen!

Quelle: Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge (Petra Laurin & Monika Hanika), Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Reinowitz, 2022 / Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor (Petra Laurin & Monika Hanika, Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích, 2022.

Gewinnspiel: Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Wassermann“ an redaktion@landesecho.cz. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein zweisprachiges deutsch-tschechisches Hörbuch „Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge“.

das könnte sie auch interessieren

Die Moorfrau – Sage aus dem Isergebirge

Um seine Familie aus dem Elend zu befreien, macht sich ein armer Waldarbeiter auf den Weg, die Moorfrau anzurufen. Wird die sagenumwobene Erscheinung dem Waldarbeiter und seiner Familie helfen?

Mehr…Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 2/2026

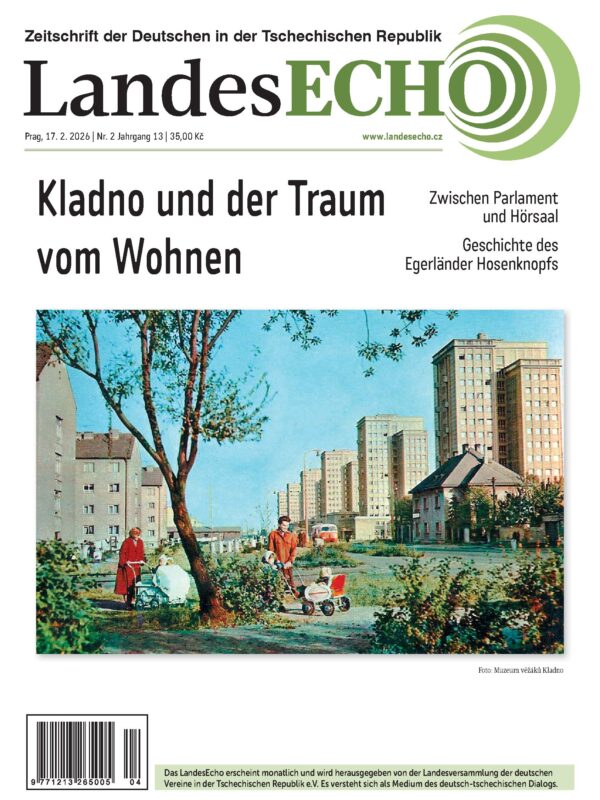

Das neue LandesEcho 2/2026 ist da!

In unserer Februar-Ausgabe nehmen wir Sie mit nach Kladno und werfen einen Blick auf ein fast vergessenes architektonisches Erbe. Lernen Sie zudem Anežka Nedomová kennen, eine der jüngsten Abgeordneten Tschechiens – diese und weitere Themen aus Tschechien sowie aus dem Leben der deutschen Minderheit finden Sie im neuen LandesEcho.

Mehr…