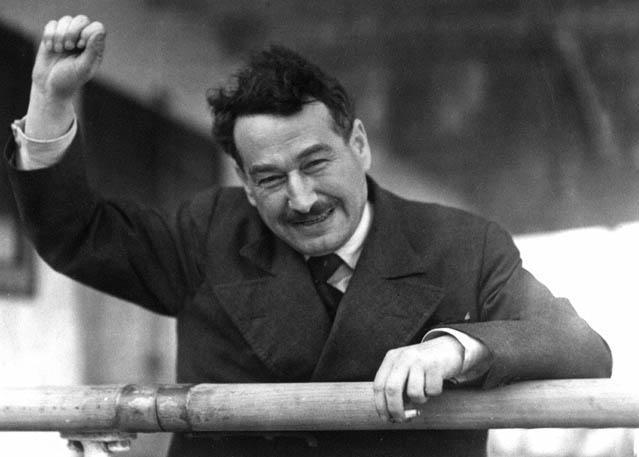

Vor 140 Jahren, am 29. April 1885, wurde der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch geboren. Sein Leben und Werk sind nicht unumstritten.

Vielen ist der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch aus Friedrich Torbergs Anekdotensammlung der Tante Jolesch bekannt. So soll Kisch, der nach dem Ersten Weltkrieg als Rotgardist mit seiner Truppe die Redaktion der Neuen Freien Presse in Wien besetzen wollte, den Rückzug befohlen haben, als sein Bruder drohte, die Geschichte „noch heute der Mama nach Prag“ zu schreiben. Doch abseits dieser humorvollen Geschichte: Wie kann man die Person Egon Erwin Kisch heute fassen?

Das Erbe und die Frage der Zugehörigkeit

Kisch, Mitglied des Prager Kreises und Begründer der literarischen Reportage, starb am 31. März 1948. Die Beisetzung auf dem Prager Vyšehrader Friedhof, zu dem die Trauernden vom Sitz der kommunistischen Partei zogen, war ein opulentes Staatsbegräbnis. Kischs Grab in der Nähe des Haupteingangs ist nicht zu übersehen: Auf einem Steinsockel steht die Büste des Publizisten, mit einer Zigarette im Mundwinkel verschmitzt nach unten blickend. Kischs Begräbnisstätte und die Umstände seiner Beerdigung verweisen auf die Frage der Zugehörigkeit: Wem fühlte sich Kisch verbunden? Den deutschsprachigen Pragern, deren Sprache und Kultur ihn prägten? Den tschechischsprachigen Pragern, mit denen er sich politisch solidarisierte? Oder den Kommunisten, die ihn als Vorkämpfer für eine gerechte Welt und später in der DDR als sozialistischen Schriftsteller feierten? Und wie ordnete er sich als Jude in diese Gemengelage ein?

Der Weg zum Reporter

Als zweiter von fünf Söhnen wird Kisch vor 140 Jahren, am 29. April 1885, in eine alteingesessene Prager jüdische Familie geboren. Seine journalistischen Erfolge stellen sich ab 1913 ein, als Reporter der Zeitung „Bohemia“. Hier taucht er als Beobachter in die Prager Unterwelt ein, für die er eine gewisse Begeisterung, auch Empathie entwickelte, was ihn von den übrigen Mitgliedern des „Prager Kreises“ unterschied. Der Literaturkritiker Willy Haas beschrieb diese Faszination folgendermaßen: „[..] er fühlte sich mehr zu den hübschen und humorvollen böhmischen Mädchen des Nachtlokals ‚Montmarte‘ hingezogen als in unser Literatencafé ‚Arco‘ […].“ Kischs Milieu-Studien – meist Kriminal- und Gerichtsreportagen – thematisieren soziale Fragen und nehmen die Leser dank ihrer dichten atmosphärischen Beschreibung ein. Er verstand es, persönliche Schicksale mit den politischen und ökonomischen Strukturen in literarischer Form kunstvoll zu verknüpfen. Den endgültigen Durchbruch beschert ihm ein Artikel über den Selbstmord des österreichischen Oberst Redl, der als russischer Spion des Geheimnisverrats überführt worden war.

Problematik seiner Methoden

Aus heutiger Sicht sind Kischs journalistische Arbeiten nicht unproblematisch. Allzu häufig vermischte er Fiktion und Fakten, übertrieb bisweilen. Er verstand das als ein Vertrauen in die „logische Phantasie“: Kam er mit seinen Recherchen nicht weiter, erfand er auch schon mal ein paar Dinge hinzu. Ob Kisch angesichts dieser Haltung heute noch als tadelloses Vorbild für den journalistischen Nachwuchs gelten kann, ist fraglich. Kischs Biograf Christian Burckard hat zudem seinen Rassismus umfassend belegt, vor allem schwarze Personen wurden von ihm herabgewürdigt und verhöhnt.

„Brückenbauer“ zwischen Kulturen und Ideologien

Die Gründung des tschechoslowakischen Staates nach dem Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie begrüßt Kisch, der selbst fließend Tschechisch spricht. Er betrachtet sich als „Prager Deutscher“ im kulturellen Sinne, den deutschen Nationalismus kritisiert er scharf, stilisiert sich selbst als „Brückenbauer“ zwischen den Bevölkerungsgruppen. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ist er vor allem für die großen Zeitungen Berlins tätig. Er bereist die Welt, unter anderem die USA, China und die Sowjetunion. 1923 veröffentlicht er seine Kriegserlebnisse unter dem Titel „Schreib das auf, Kisch!“, einer seiner ehrlichsten Texte. 1924 erscheint die Reportagesammlung „Der rasende Reporter“. Kisch ist überzeugter Kommunist, was mit einem gewissen Opportunismus einhergeht, wenn man sich seine recht unkritischen Reportagen über die Sowjetunion heute vor Augen führt. Über das Judentum äußert sich Kisch in seinen Reportagen häufig, vor allem verbunden mit Missbilligung des irrationalen Wunderglaubens im Ostjudentum – hier kontrastiert sich Kisch ganz bewusst als aufgeklärter Westjude. Den Antisemitismus hingegen thematisiert er selten, sein Judentum sieht er vor allem als zufällige Gegebenheit an, verleugnet hat er es nie. Vielleicht kann man gerade sein Erzählen, das tiefe Mitgefühl mit den Gefallenen, sein Streben nach Gerechtigkeit, auch ein wenig in einer jüdischen Tradition verorten.

Rückkehr nach dem Krieg

1933 wird Kisch von den Nazis in Berlin inhaftiert und ausgewiesen. Sein tschechischer Pass bewahrt ihn vor Schlimmerem. Zunächst von Frankreich aus bekämpft Kisch den Faschismus, nimmt später am Spanischen Bürgerkrieg teil. 1940 verschlägt es ihn nach Mexiko, wo bereits viele deutsche Intellektuelle in der Emigration leben. 1946 kehrt er nach Prag zurück, in eine Heimat, die es nicht mehr gibt. „Prag ist voll von Freunden, die nicht mehr leben, jedes Haus, jede Straßenecke drängt Tränen in die Augen“, schreibt er im November desselben Jahres an einen Freund. Nahezu Kischs gesamte Familie war ermordet worden. Er sucht nun den Kontakt zur jüdischen Gemeinde, übernimmt den Ehrenvorsitz der Rada, der Organisation nicht-orthodoxer Juden von Böhmen und Mähren. Als im März 1948 sein Freund Jan Masaryk auf bis heute nicht restlos geklärte Weise ums Leben kommt, zeigt er sich tief erschüttert und rühmt den Philosemitismus des Weggefährten. Doch auch jetzt gibt es keine Kritik an den Grausamkeiten Stalins. Aus heutiger Sicht scheint es dennoch wahrscheinlich, dass sein Tod einen Monat nach dem kommunistischen Putsch ihn vor einer späteren politischen Verfolgung bewahrt hat – gerade im Wissen um den antisemitischen Slánský-Prozess von 1952, in dem sein Freund André Simone zum Tode verurteilt wurde.

Kischs Selbstbild

Egon Erwin Kisch war nicht frei von Widersprüchen. Wie viele jüdische Intellektuelle seiner Zeit war er vor allem Mitteleuropäer, der am Ende niemandem wirklich ausschließlich zugehörig war. „Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Tscheche. Ich bin ein Jud. Ich bin aus gutem Hause. Ich bin Kommunist. Ich bin ein Corpsbursch. Irgendwas hilft immer“, beschrieb er sich gegenüber Friedrich Torberg kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs angesichts der trostlosen globalen Lage.

Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 4/2025

Das neue LandesEcho 4/2025 ist da!

In unserer April-Ausgabe nehmen wir Sie mit auf eine besondere Stadtführung durch die „Goldene Stadt“, berichten über die politische Lage vor der Parlamentswahl, stellen die neuen Ausstellungen der Prager Nationalgalerie vor und bieten Ihnen noch viele weitere spannende Themen rund um Tschechien und die deutsche Minderheit.

Mehr…